Zusammensetzung von fünf Überzeugungen

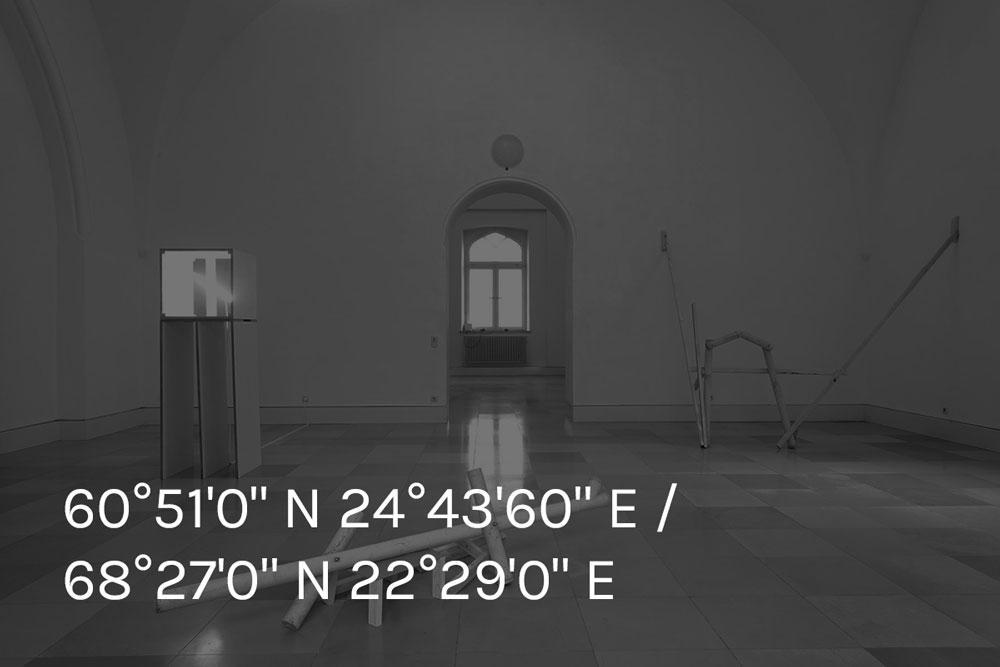

Akademie der Bildenden Künste München, 2015, Debütantenausstellung

Akademie der Bildenden Künste Munich, 2015, debutante exhibition

Installation bestehend aus folgenden Teilen:

Installation consisting of the following parts:

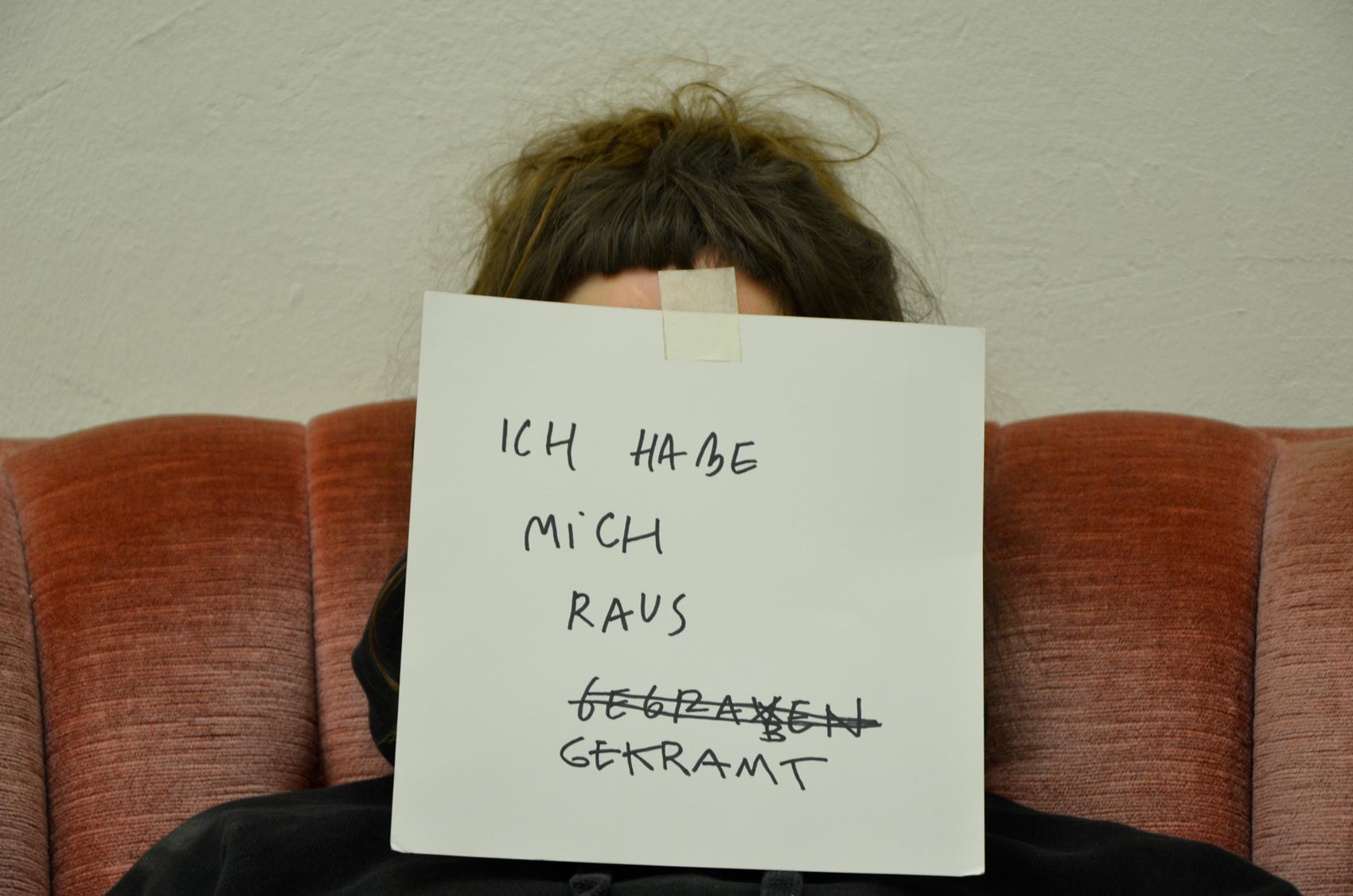

“AUSGRABUNG”

Karussell-Diaprojektor, 15 Dias, Loop

Carousel slide projector, 15 slides, loop

“REGAL VARIATION #5”

Präsentationsfläche Dummy, Katalogförderung (Debütantenförderung Preis)

Sperrholz, 94 cm x 78 cm x 54 cm

Presentation surface Dummy, catalogue grant (Debutant Grant Award).

Plywood, 94 cm x 78 cm x 54 cm

“AUSGLEICHUNG VON AUSGLEICH”

Karton, Holz, ca. 96 cm x 230 cm x 78 cm

Cardboard, wood, approx. 96 cm x 230 cm x 78 cm

“BEWEISMITTEL DES PARALLELVERHALTENS”

Holz, 280 cm x 15 cm x 15 cm

Wood, 280 cm x 15 cm x 15 cm

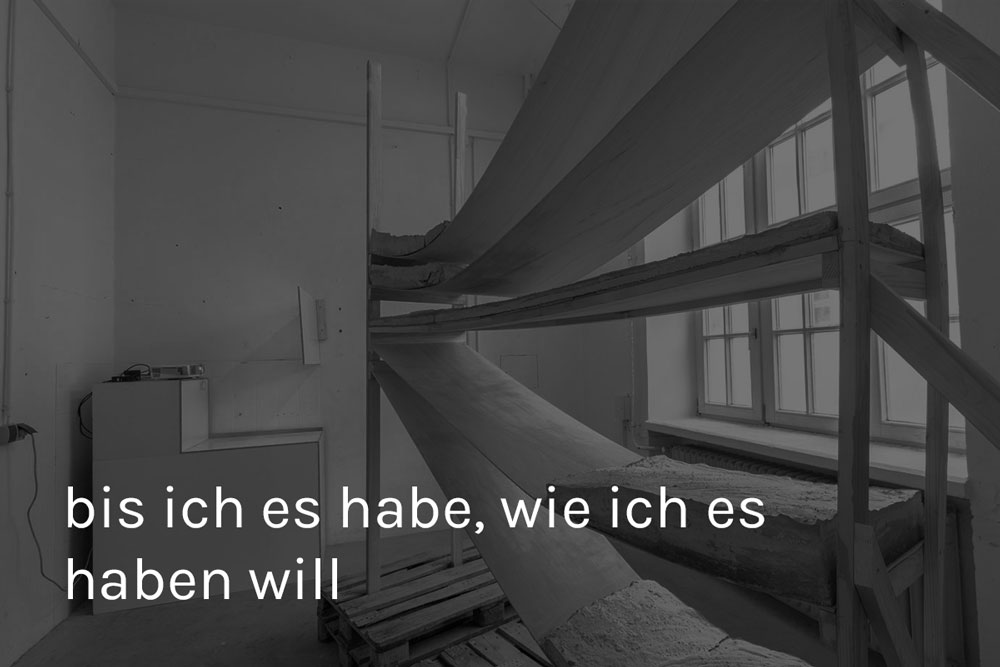

“PROTOTYP No3, STUDIE DES PARALLELVERHALTENS”

Holz, Wachs, Acrylfarbe, Backpapier, Ton, ca. 630 cm x 205 cm x 384 cm

Wood, wax, acrylic paint, baking paper, clay, approx. 630 cm x 205 cm x 384 cm

Fotos/photographs: Paula Leal Olloqui, Fabian Feichter

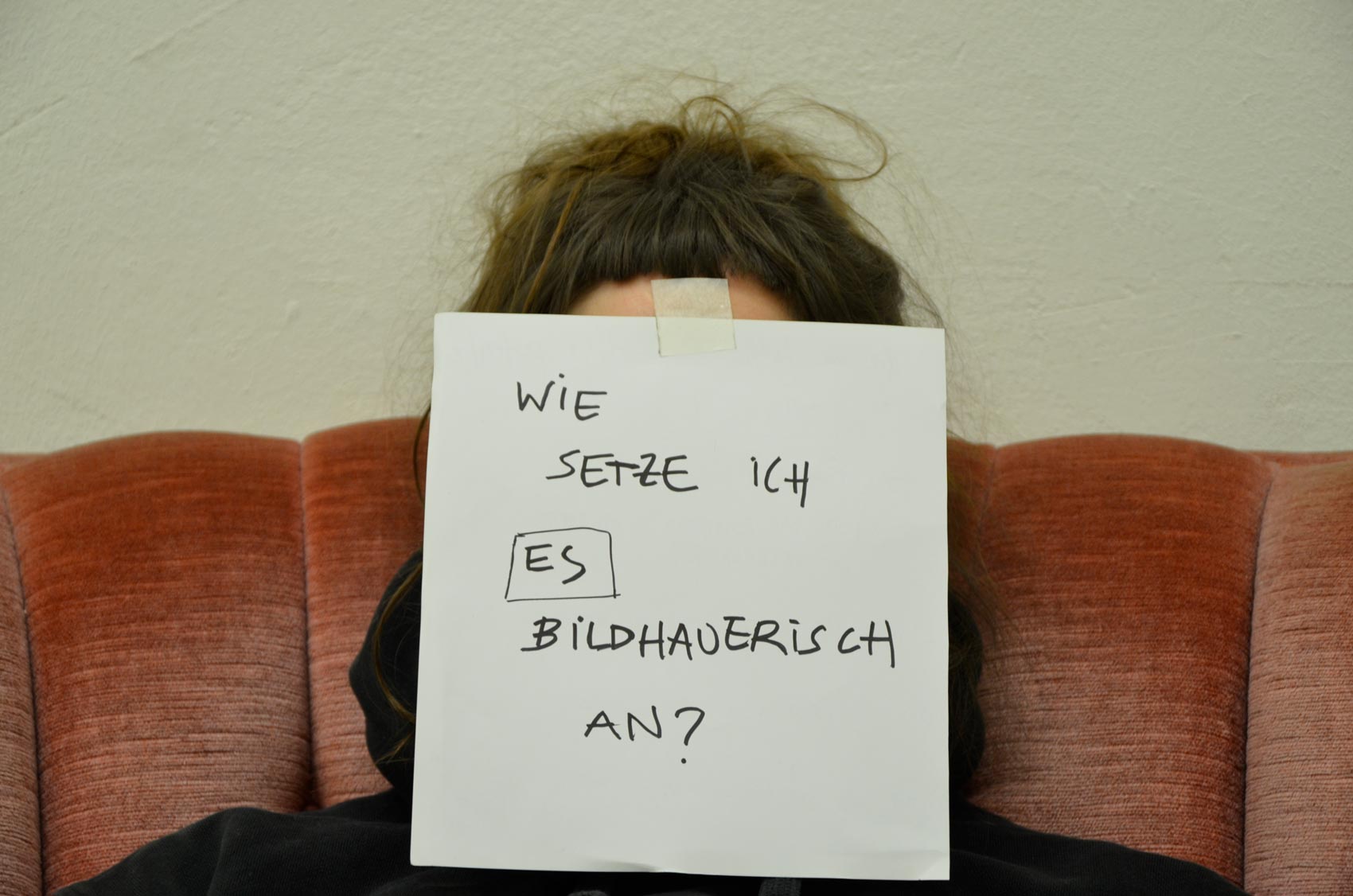

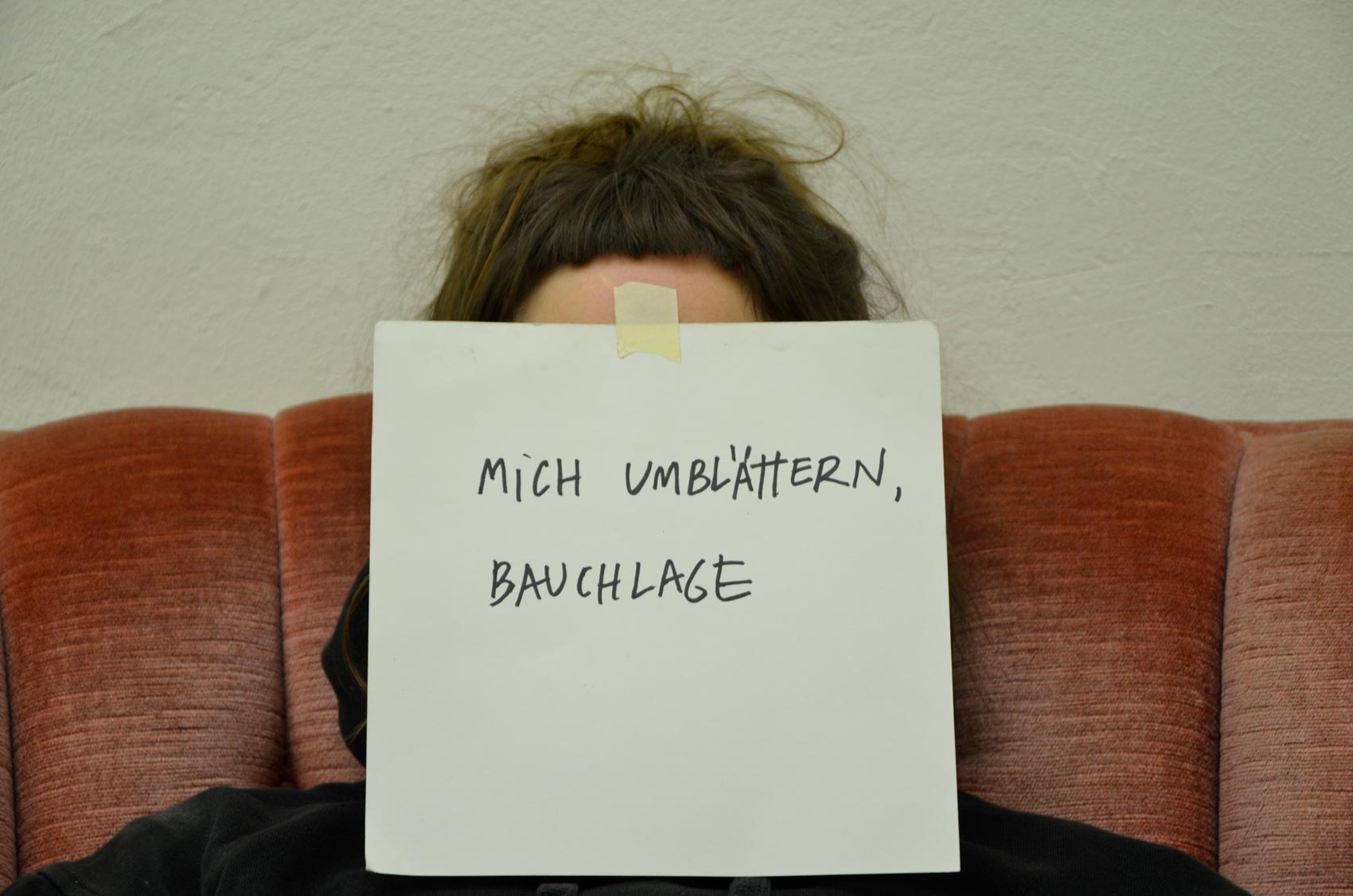

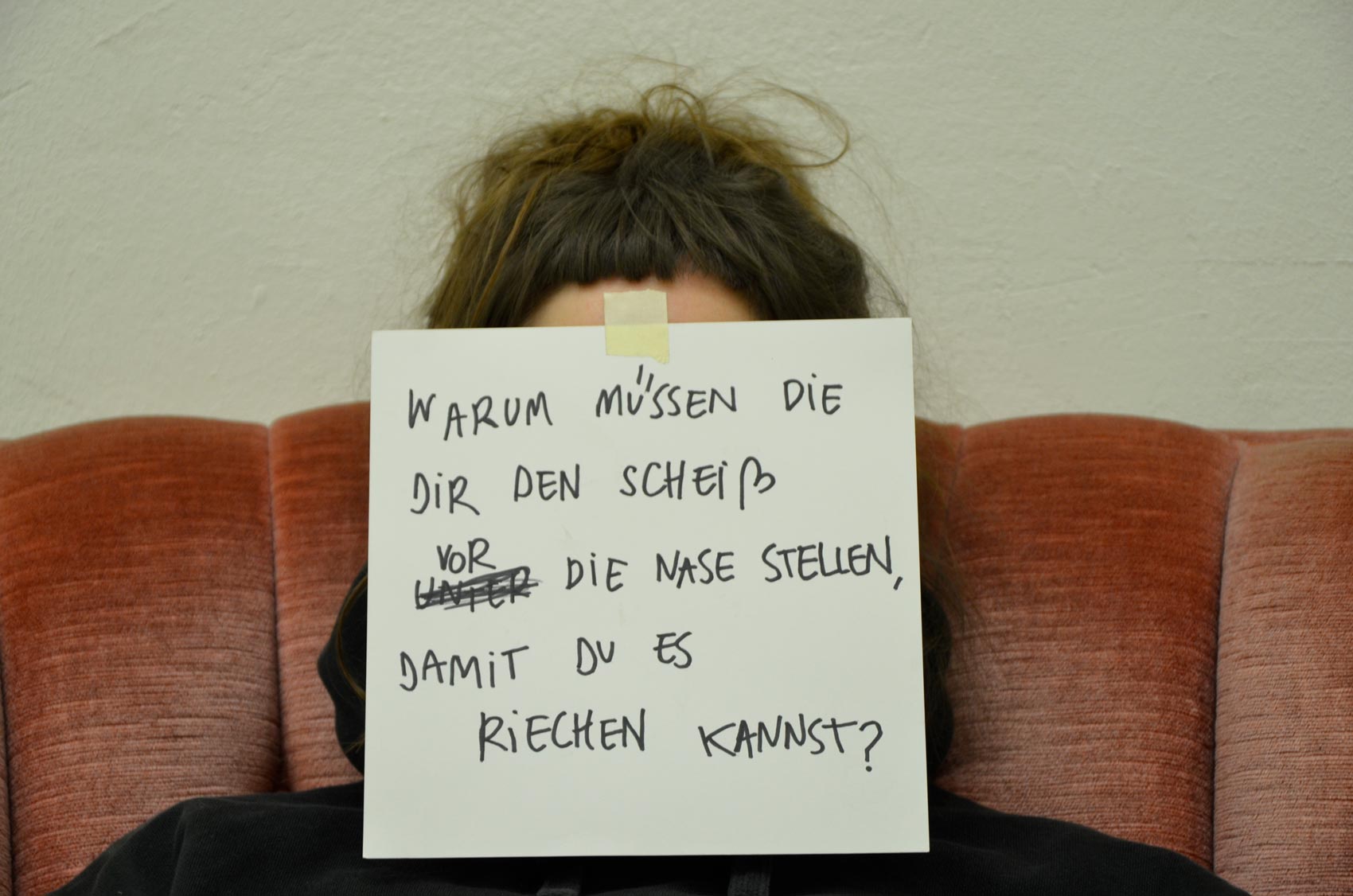

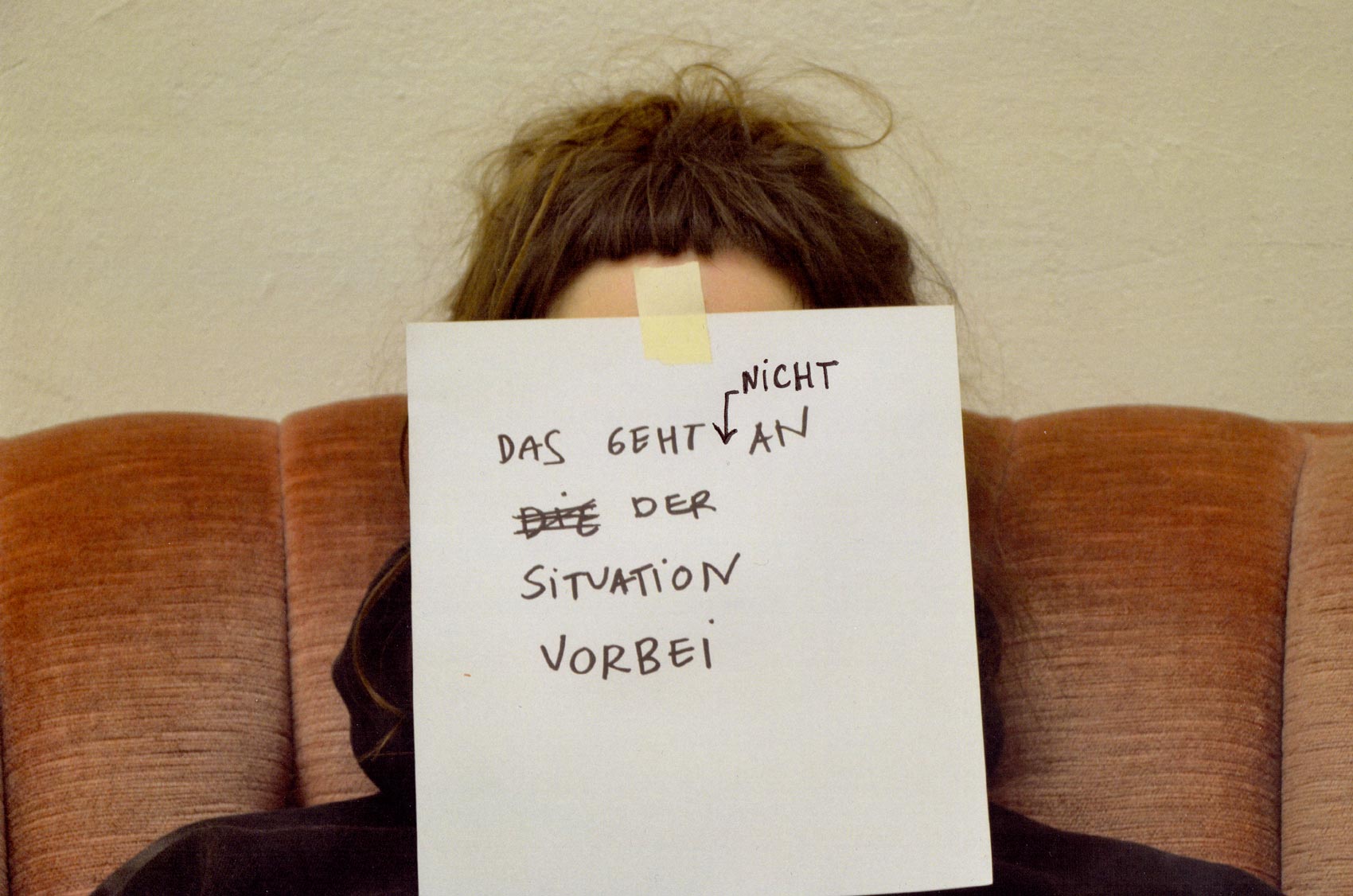

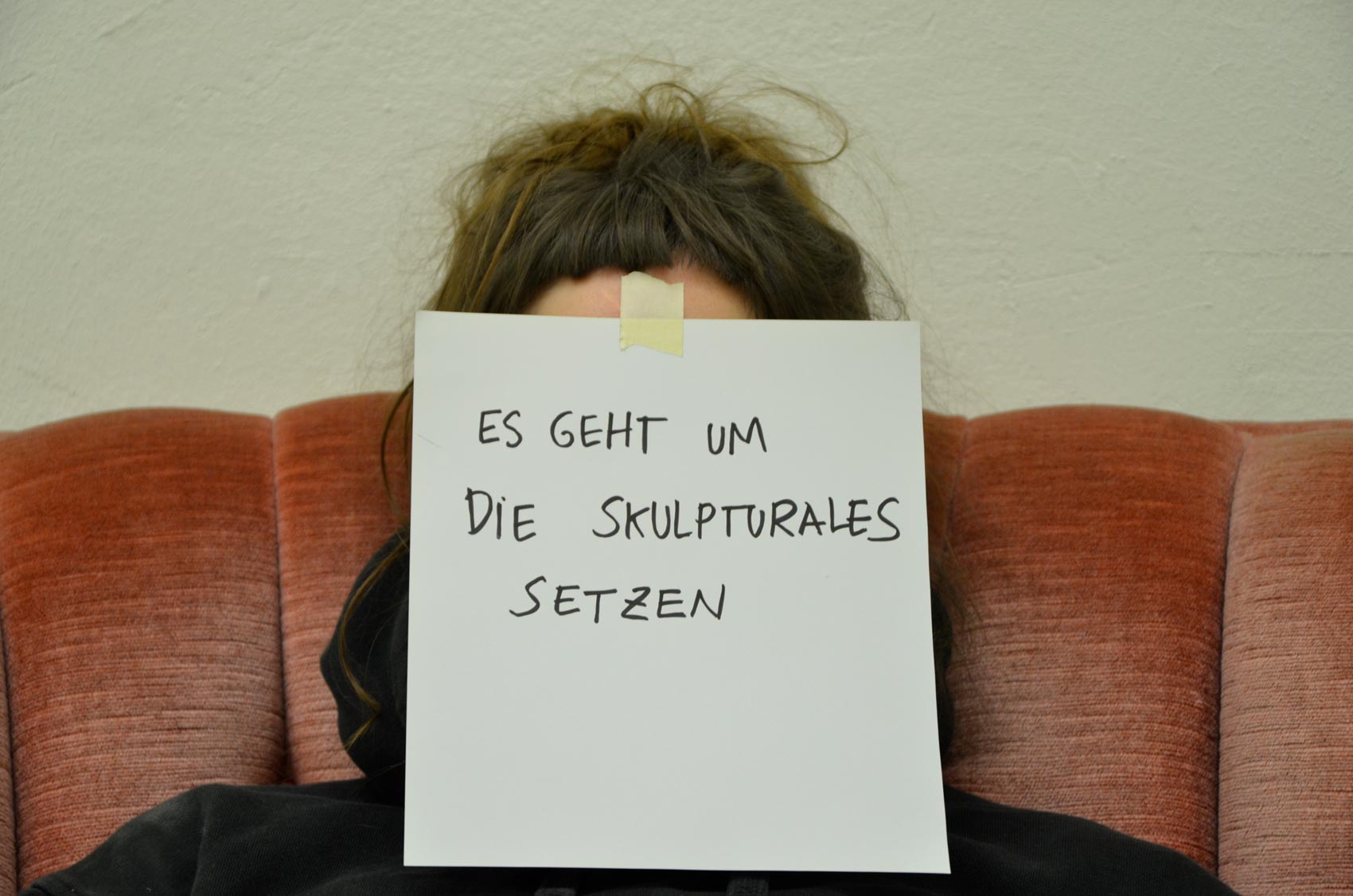

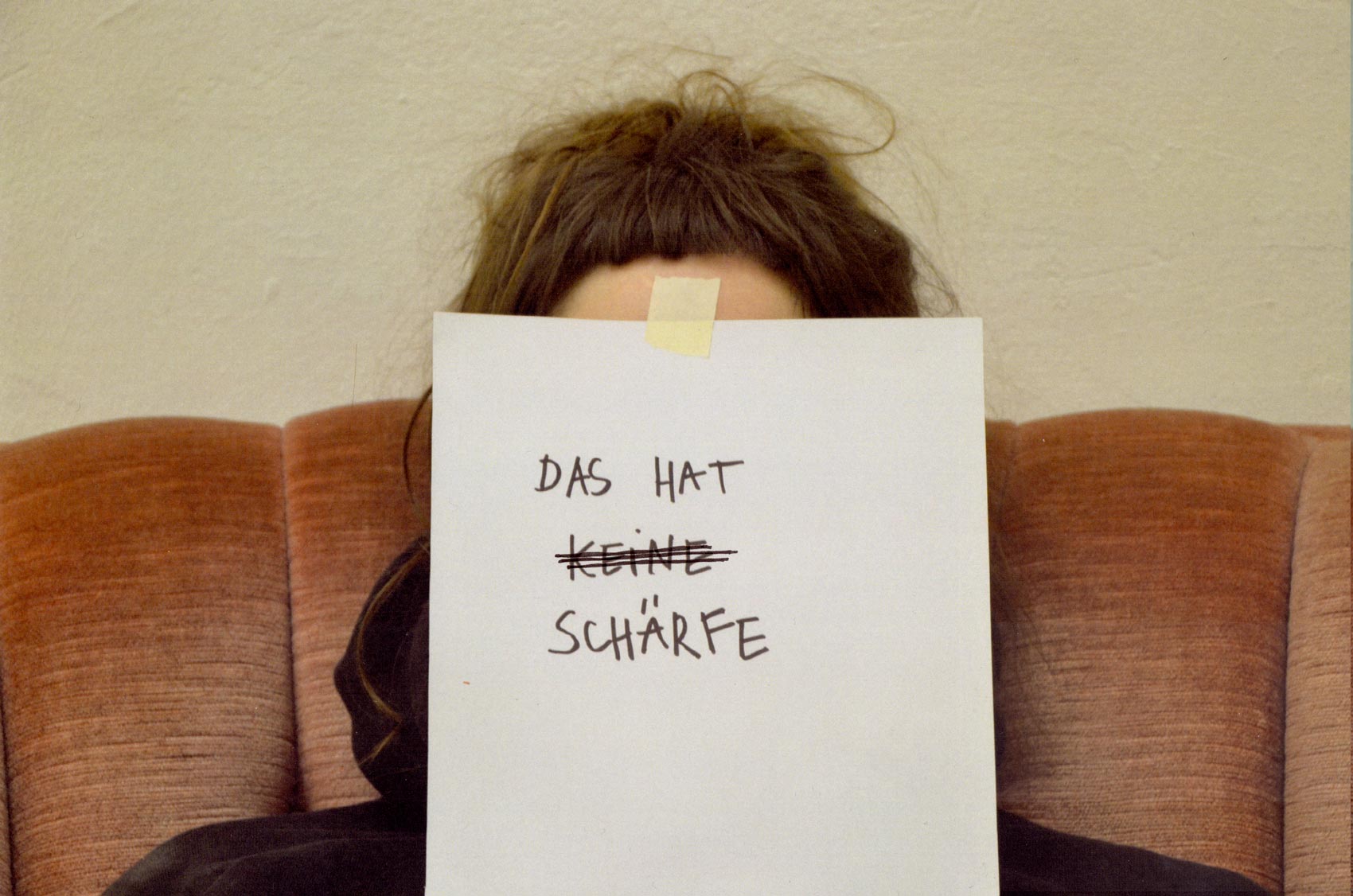

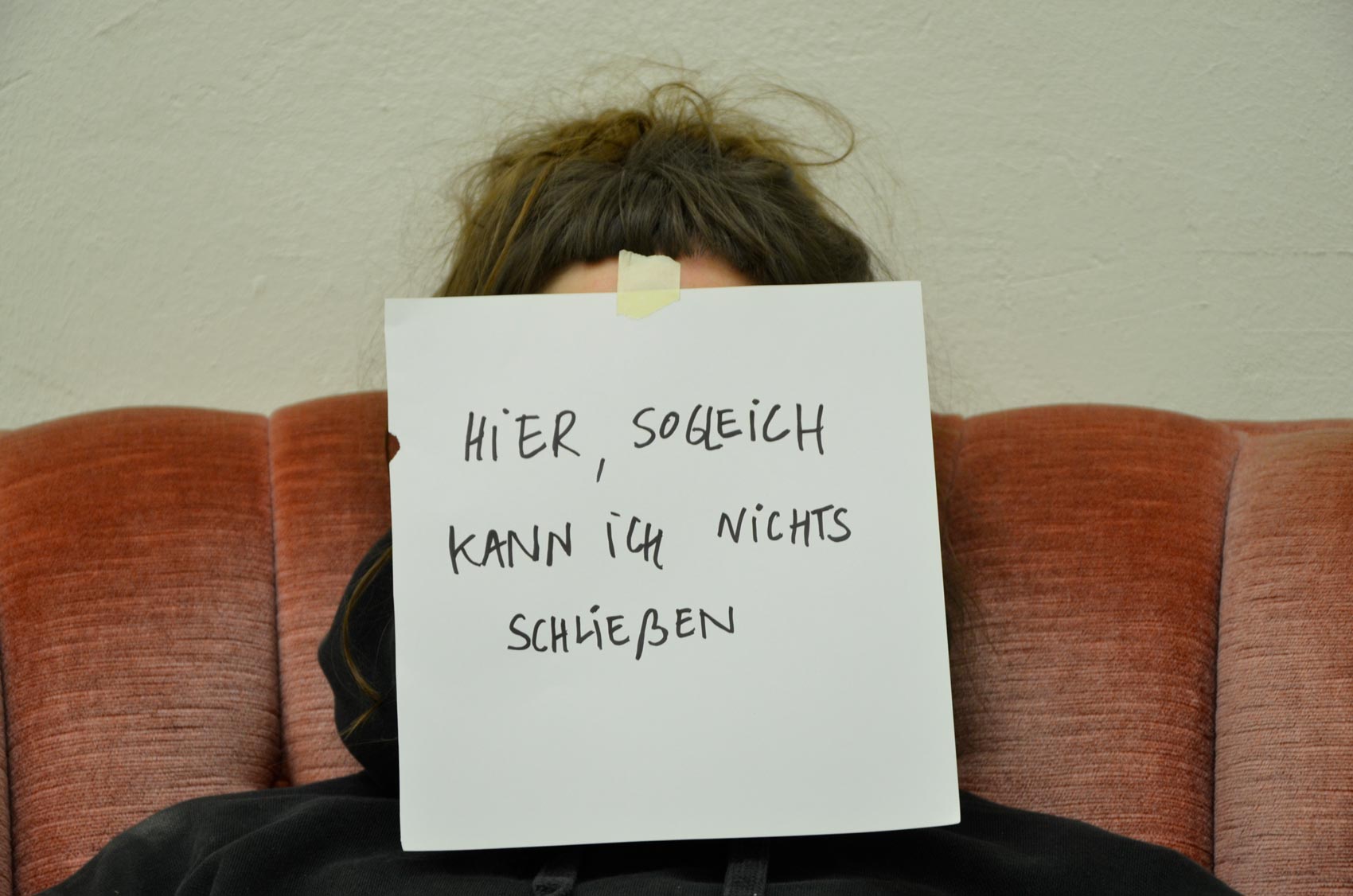

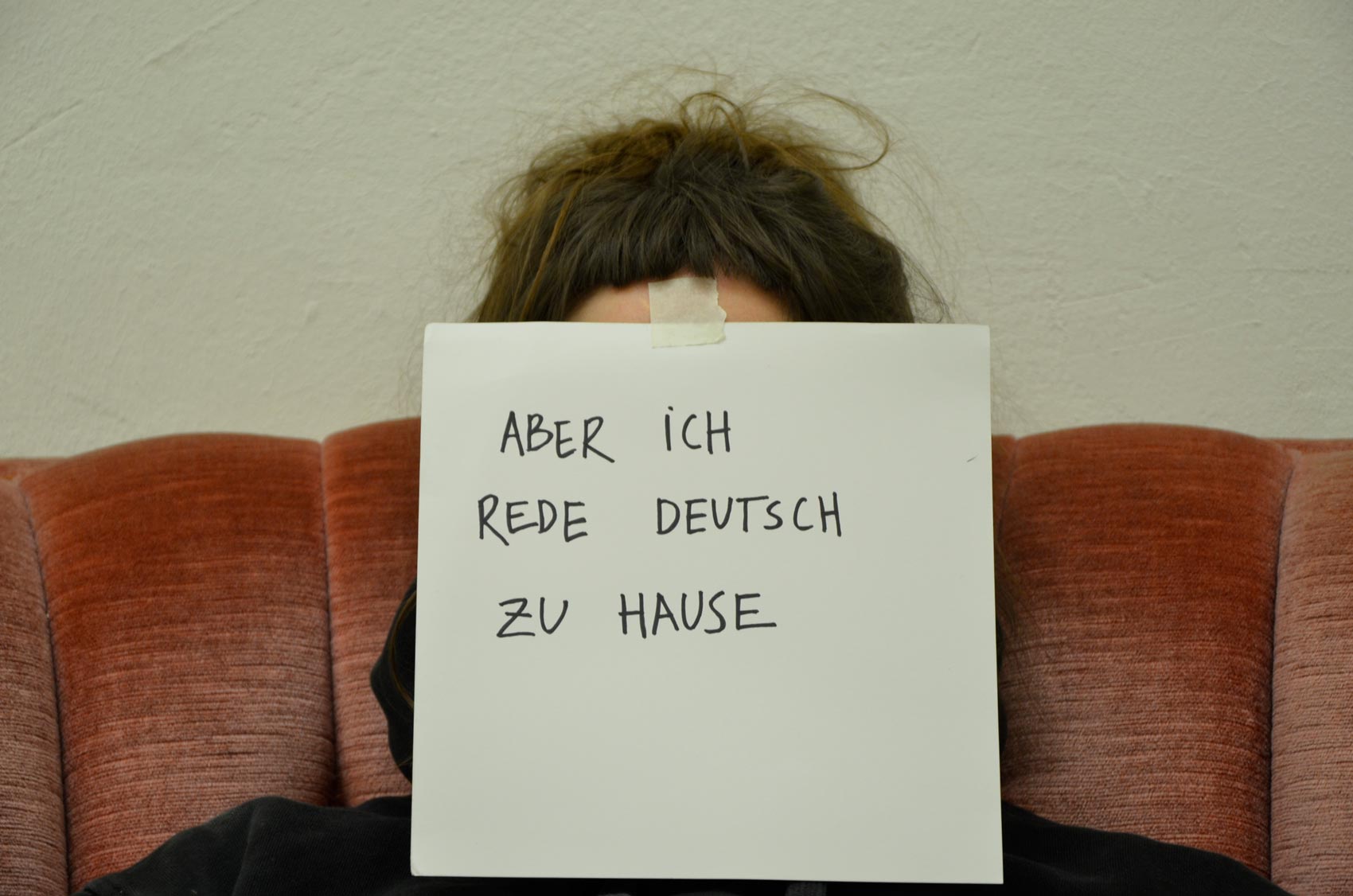

Paula Leal Olloqui versteht sich in erster Linie als Bildhauerin. Ihre künstlerische Selbstbefragung allerdings äußert sich nicht zuletzt in Form von Texten, die zum einen als eigenständige Arbeiten für sich Geltung beanspruchen – z. B. an die Wand projiziert -, zum anderen im Tonfall eines innerlich ausgetragenen Dialogs die Problematik der künstlerischen Produktion beleuchten. Natürlich, heißt es da, gebe es Ausgangspunkte, aber wichtig scheint doch vor allem: Was mache ich und warum? Auf diese grundsätzliche Frage folgen formale Überlegungen - Was ist der Kontext? Wie sieht eine gute Struktur aus? – und solche dazu, wie man überhaupt ins Arbeiten kommen soll. Hier lautet die Antwort: durch Wiederholung. „Einfach nur durch das Wiederholen werde alles so seine eigene Form kriegen.“ Indem also ein Form, Bewegung oder Tätigkeit beständig wiederholt wird, stellt sich irgendwann der Moment der Bestätigung ein - der eigenen Intention vor dem eigenen Urteil. Vor allem die eigene Arbeit zu beurteilen ist naturgemäß ein schwieriges Unterfangen, ohne die nötige Distanz zum Werk. Die Methode der Wiederholung ist auch aus der Malerei bekannt; etliche Variationen desselben Themas, hundertfache Fingerübungen. Sie birgt die Möglichkeit, dem eigenen Kontrollzwang zu entkommen, um sich Mal zu Mal mehr dem Gegenstand zu nähern.

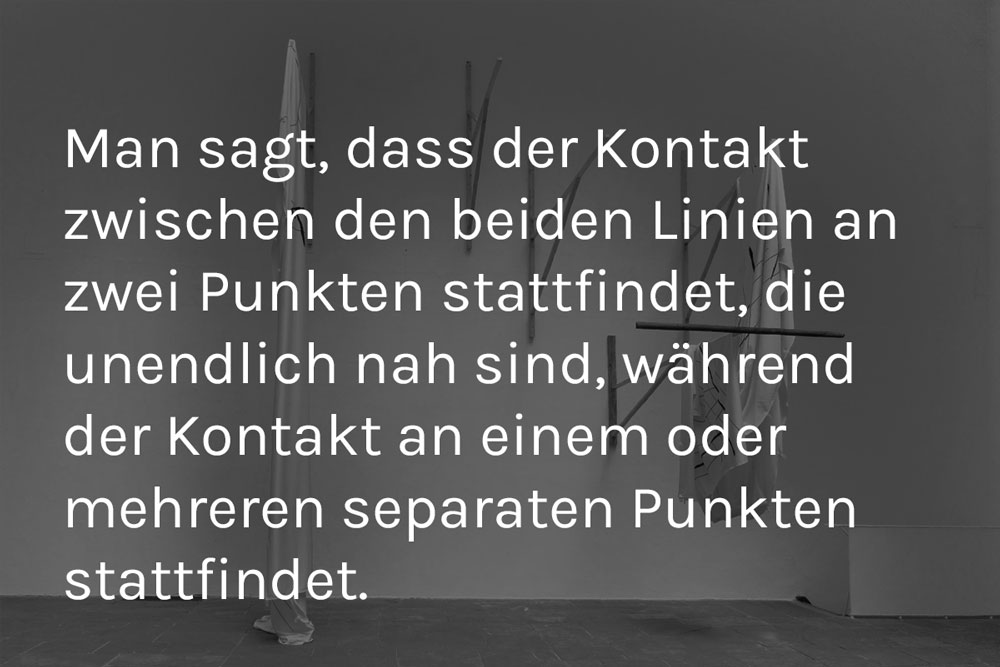

Ein weiterer Aspekt, der Leal Olloquis bildhauerische Auseinandersetzung kennzeichnet, ist das Experiment mit verschiedenen Materialien. Jeder Stoff hat seinen spezifischen Charakter, sei es Wachs, das sich allmählich mit steigender Raumtemperatur verformt, oder Ton, der beim Trocknen bricht, wenn er zu viele Luftblasen enthält. Diese und andere materielle Eigenschaften erhebt die Künstlerin nicht nur zum integralen Bestandteil ihrer skulpturalen Beschäftigung, sondern bisweilen zum eigentlichen Gegenstand, an dem es sich abzuarbeiten gilt. So bestand ihre jüngste Ausstellung „Wohin laufen die Mädels?“ aus einem lockeren Arrangement von einfachen skulpturalen Anordnungen im Raum, teilweise an der Wand angebracht, teilweise frei im Raum stehend. Auf eine der freistehenden Konstruktionen fiel der Blick gleich beim Eintreten. Zunächst sah man ein weißes Brett etwa in der Größe einer Tür. Schritt man darum herum, gewann die zunächst bildhafte Erscheinung eine eher plastische Qualität, denn auf der Rückseite entdeckte man eine Stütze in Form eines kleineren unbehandelten Brettes, das Gebrauchsspuren zeigte wie Brand- oder Farbflecken und, schräg gegen die große Platte lehnend, dieser die nötige Standhaftigkeit verlieh. Bei genauerem Hinsehen zeigte sich, dass das obere Quadrat der Stütze, das sich gegen die weiße Platte drückte, aus gelbem Wachs bestand, überzogen mit einem Bogen Backpapier. Die Elastizität jenes Materials beinhaltet beides: der Konstruktion wie ein weiches flexibles Gelenk Halt zu verleihen und eben diesen gleichzeitig zu gefährden, indem Wachs sich mit steigender Temperatur im Raum in seiner Konsistenz verändert, d. h. weicher wird. Die Skulptur zeichnet sich damit durch ein Paradox aus: der Betrachter erkennt das Wachs als gut im Sinne von funktional, denn es gibt der Struktur halt. Gleichzeitig kann er aber auch das Gegenteil feststellen: das Wachs als die Stabilität gefährdendes Element, als dysfunktionales. Seite und Kehrseite bestehen mit gleicher Richtigkeit nebeneinander.

Rein formal-ästhetisch weisen Leal Olloquis Arbeiten demzufolge eine Verwandtschaft mit den Konzepten von Arte Povera und Anti-Form der sechziger Jahre auf. Diese Tatsache manifestiert sich, wie wir gesehen haben, nicht nur im dialektischen Umgang mit „armen“ Materialien – neben einfachen Industrieholzlatten und Wachs verwendet die Künstlerin beispielsweise Blei, Leuchtstoffröhren oder Stein –, sondern auch in den fragilen Konstruktionen im Raum, welche konzeptuell die Schwerkraft mit einbeziehen bzw. erst in einem sensiblen Zustand des Gleichgewichts zum Stehen kommen, viel eher materielle Versuchsanordnungen, als fixe Kompositionen, konzipiert nur für einen Ausstellungszusammenhang. Aufschlussreich erscheinen auch die Werktitel, mit deren Ausdrucksweise zwischen nüchterner Bestandsaufnahme und Handlungsanweisung die junge Künstlerin ebenfalls die bildhauerischen Bestrebungen der sechziger Jahre auf den Plan zu rufen scheint: „Kubus zusammengesetzt auf fünf Vierkanten mit fünf paar gekreuzten Linien dem Gravitationsfeld überlassen“ oder „Seitenverkehrter unvollständiger Bogen der 270 cm über dem Boden steht“.

Damit wäre das Feld von Leal Olloquis künstlerischer Betätigung im Groben abgesteckt, doch die eingangs erwähnte Frage bleibt für den Betrachter und die Künstlerin gleichermaßen bestehen: Was mache ich da eigentlich und warum, und vor allem, was kann ich damit ändern? ... Was machen? Che fare?

Das Werk Che fare? des italienischen Künstlers Mario Merz ist auf das Jahr 1968 datiert und besteht aus einem längsrechteckigem Bräter aus Aluminium, gefüllt mit gelbem Wachs. Darin steckt ein Neonschriftzug, der besagte Frage leuchtend in das Material zeichnet. Die Arbeit ist mittlerweile zum Sinnbild für die Auseinandersetzungen jener Zeit geworden, ziert die Cover etlicher Arte Povera-Kataloge. Der dramatische Alltag des sozialen Lebens der späten sechziger Jahre ist in den meisten zeitgenössischen Werken nicht unmittelbar sichtbar, sondern wird höchstens durch einen Namen, einen Gegenstand oder eine Farbe evoziert. Bei Merz ist es eine simple Frage von allgemeiner Natur, die, wüsste man es nicht besser, auf alle möglichen Kontexte anzuwenden wäre. Was tun? Tatsächlich referiert sie jedoch auf Lenins gleichnamige Schrift von 1902. Er begründet darin die „Avantgarde des Proletariats“, die auf der Zusammenarbeit von antikapitalistisch eingestellter Arbeiterklasse und antisozialistischem Bildungsbürgertum basiert. Der utopische Entwurf sucht die gegenseitige Durchdringung zweier entgegengesetzter, eigentlich unvereinbarer politischer Einstellungen. Merz, der „Bildungsbürger“ – tatsächlich stammte er aus einer wohlhabenden Turiner Familie – bringt in seinem Werk diese programmatische Schrift des Marxismus in Zusammenhang mit seiner eigenen künstlerischen Handlungspraxis: mit dem Abschied von seiner bis dahin praktizierten abstrakten Malerei der fünfziger Jahre zugunsten eines gesellschaftsbezogenen Kunstmodells.

Dieser Vergleich macht deutlich, dass es nicht nur die formal-ästhetischen Gesichtspunkte sind, die einen Vergleich zwischen dem Werk der jungen Künstlerin und dem der Künstler der mittleren und späten sechziger Jahre zulassen, sondern gleichsam solche der individuellen Problemstellung. Wenn in Leal Olloquis Text die Frage auftaucht, „was für eine Rolle wir überhaupt spielen“, meint diese für sie wohl nicht zuletzt, welche Bedeutung ihr als Künstlerin in der Gesellschaft zukommt. Diese Frage mag heute, in Zeiten eines bis auf den kleinsten Nenner ausdifferenzierten Kunstmarktes und, auf der anderen Seite, einer Massenkommunikationsgesellschaft, die avantgardistische Verweigerungsstrategien untrennbar in sich aufgenommen hat, verzweifelter klingen denn je. Leal Olloqui liefert letztendlich eine beinahe trotzige Antwort darauf, nämlich dass ihre Rolle eben darin bestehe, die Fragen zu stellen. „Da haben wir es.“ Einschlafen kann sie mit dieser Erkenntnis zwar immer noch nicht, aber sie liefert nichtsdestotrotz eine kritische Handlungsstrategie und ein intellektuelles Rollenverständnis.

(Text: Sabine Weingartner, 2021)

Ein weiterer Aspekt, der Leal Olloquis bildhauerische Auseinandersetzung kennzeichnet, ist das Experiment mit verschiedenen Materialien. Jeder Stoff hat seinen spezifischen Charakter, sei es Wachs, das sich allmählich mit steigender Raumtemperatur verformt, oder Ton, der beim Trocknen bricht, wenn er zu viele Luftblasen enthält. Diese und andere materielle Eigenschaften erhebt die Künstlerin nicht nur zum integralen Bestandteil ihrer skulpturalen Beschäftigung, sondern bisweilen zum eigentlichen Gegenstand, an dem es sich abzuarbeiten gilt. So bestand ihre jüngste Ausstellung „Wohin laufen die Mädels?“ aus einem lockeren Arrangement von einfachen skulpturalen Anordnungen im Raum, teilweise an der Wand angebracht, teilweise frei im Raum stehend. Auf eine der freistehenden Konstruktionen fiel der Blick gleich beim Eintreten. Zunächst sah man ein weißes Brett etwa in der Größe einer Tür. Schritt man darum herum, gewann die zunächst bildhafte Erscheinung eine eher plastische Qualität, denn auf der Rückseite entdeckte man eine Stütze in Form eines kleineren unbehandelten Brettes, das Gebrauchsspuren zeigte wie Brand- oder Farbflecken und, schräg gegen die große Platte lehnend, dieser die nötige Standhaftigkeit verlieh. Bei genauerem Hinsehen zeigte sich, dass das obere Quadrat der Stütze, das sich gegen die weiße Platte drückte, aus gelbem Wachs bestand, überzogen mit einem Bogen Backpapier. Die Elastizität jenes Materials beinhaltet beides: der Konstruktion wie ein weiches flexibles Gelenk Halt zu verleihen und eben diesen gleichzeitig zu gefährden, indem Wachs sich mit steigender Temperatur im Raum in seiner Konsistenz verändert, d. h. weicher wird. Die Skulptur zeichnet sich damit durch ein Paradox aus: der Betrachter erkennt das Wachs als gut im Sinne von funktional, denn es gibt der Struktur halt. Gleichzeitig kann er aber auch das Gegenteil feststellen: das Wachs als die Stabilität gefährdendes Element, als dysfunktionales. Seite und Kehrseite bestehen mit gleicher Richtigkeit nebeneinander.

Rein formal-ästhetisch weisen Leal Olloquis Arbeiten demzufolge eine Verwandtschaft mit den Konzepten von Arte Povera und Anti-Form der sechziger Jahre auf. Diese Tatsache manifestiert sich, wie wir gesehen haben, nicht nur im dialektischen Umgang mit „armen“ Materialien – neben einfachen Industrieholzlatten und Wachs verwendet die Künstlerin beispielsweise Blei, Leuchtstoffröhren oder Stein –, sondern auch in den fragilen Konstruktionen im Raum, welche konzeptuell die Schwerkraft mit einbeziehen bzw. erst in einem sensiblen Zustand des Gleichgewichts zum Stehen kommen, viel eher materielle Versuchsanordnungen, als fixe Kompositionen, konzipiert nur für einen Ausstellungszusammenhang. Aufschlussreich erscheinen auch die Werktitel, mit deren Ausdrucksweise zwischen nüchterner Bestandsaufnahme und Handlungsanweisung die junge Künstlerin ebenfalls die bildhauerischen Bestrebungen der sechziger Jahre auf den Plan zu rufen scheint: „Kubus zusammengesetzt auf fünf Vierkanten mit fünf paar gekreuzten Linien dem Gravitationsfeld überlassen“ oder „Seitenverkehrter unvollständiger Bogen der 270 cm über dem Boden steht“.

Damit wäre das Feld von Leal Olloquis künstlerischer Betätigung im Groben abgesteckt, doch die eingangs erwähnte Frage bleibt für den Betrachter und die Künstlerin gleichermaßen bestehen: Was mache ich da eigentlich und warum, und vor allem, was kann ich damit ändern? ... Was machen? Che fare?

Das Werk Che fare? des italienischen Künstlers Mario Merz ist auf das Jahr 1968 datiert und besteht aus einem längsrechteckigem Bräter aus Aluminium, gefüllt mit gelbem Wachs. Darin steckt ein Neonschriftzug, der besagte Frage leuchtend in das Material zeichnet. Die Arbeit ist mittlerweile zum Sinnbild für die Auseinandersetzungen jener Zeit geworden, ziert die Cover etlicher Arte Povera-Kataloge. Der dramatische Alltag des sozialen Lebens der späten sechziger Jahre ist in den meisten zeitgenössischen Werken nicht unmittelbar sichtbar, sondern wird höchstens durch einen Namen, einen Gegenstand oder eine Farbe evoziert. Bei Merz ist es eine simple Frage von allgemeiner Natur, die, wüsste man es nicht besser, auf alle möglichen Kontexte anzuwenden wäre. Was tun? Tatsächlich referiert sie jedoch auf Lenins gleichnamige Schrift von 1902. Er begründet darin die „Avantgarde des Proletariats“, die auf der Zusammenarbeit von antikapitalistisch eingestellter Arbeiterklasse und antisozialistischem Bildungsbürgertum basiert. Der utopische Entwurf sucht die gegenseitige Durchdringung zweier entgegengesetzter, eigentlich unvereinbarer politischer Einstellungen. Merz, der „Bildungsbürger“ – tatsächlich stammte er aus einer wohlhabenden Turiner Familie – bringt in seinem Werk diese programmatische Schrift des Marxismus in Zusammenhang mit seiner eigenen künstlerischen Handlungspraxis: mit dem Abschied von seiner bis dahin praktizierten abstrakten Malerei der fünfziger Jahre zugunsten eines gesellschaftsbezogenen Kunstmodells.

Dieser Vergleich macht deutlich, dass es nicht nur die formal-ästhetischen Gesichtspunkte sind, die einen Vergleich zwischen dem Werk der jungen Künstlerin und dem der Künstler der mittleren und späten sechziger Jahre zulassen, sondern gleichsam solche der individuellen Problemstellung. Wenn in Leal Olloquis Text die Frage auftaucht, „was für eine Rolle wir überhaupt spielen“, meint diese für sie wohl nicht zuletzt, welche Bedeutung ihr als Künstlerin in der Gesellschaft zukommt. Diese Frage mag heute, in Zeiten eines bis auf den kleinsten Nenner ausdifferenzierten Kunstmarktes und, auf der anderen Seite, einer Massenkommunikationsgesellschaft, die avantgardistische Verweigerungsstrategien untrennbar in sich aufgenommen hat, verzweifelter klingen denn je. Leal Olloqui liefert letztendlich eine beinahe trotzige Antwort darauf, nämlich dass ihre Rolle eben darin bestehe, die Fragen zu stellen. „Da haben wir es.“ Einschlafen kann sie mit dieser Erkenntnis zwar immer noch nicht, aber sie liefert nichtsdestotrotz eine kritische Handlungsstrategie und ein intellektuelles Rollenverständnis.

(Text: Sabine Weingartner, 2021)

-